PBJ — 陈诚课题组揭示马铃薯StHsfA2基因参与的耐热调控分子机制

近日,开心鬼传媒 陈诚课题组在Plant Biotechnology Journal期刊上发表题为“Overexpression of StHsfA2 Enhances Thermotolerance and Promotes Tuberisation in Potato Under High Temperature Through StSP6A”的研究论文。该研究通过过表达StHsfA2基因赋予了马铃薯耐热性,首次揭示了StHsfA2在马铃薯抵御高温中的重要功能。

.png)

马铃薯原产于南美洲安第斯山脉地区,喜冷凉气候,其主要食用部分为块茎(Hijmans 2003; Lehretz et al. 2019)。作为全球重要的主粮作物,马铃薯在世界范围内的分布十分广泛。随着人类活动的加剧,导致全球气候变暖,极端天气频发。高温已成为马铃薯生产所面临的巨大挑战,在马铃薯的生长发育期间,高温导致其匍匐茎顶端停止膨大,块茎数目减少、体积缩小,严重时完全丧失商品性状(Rykaczewska,2015)。因此,研究马铃薯耐热的调控机制至关重要。

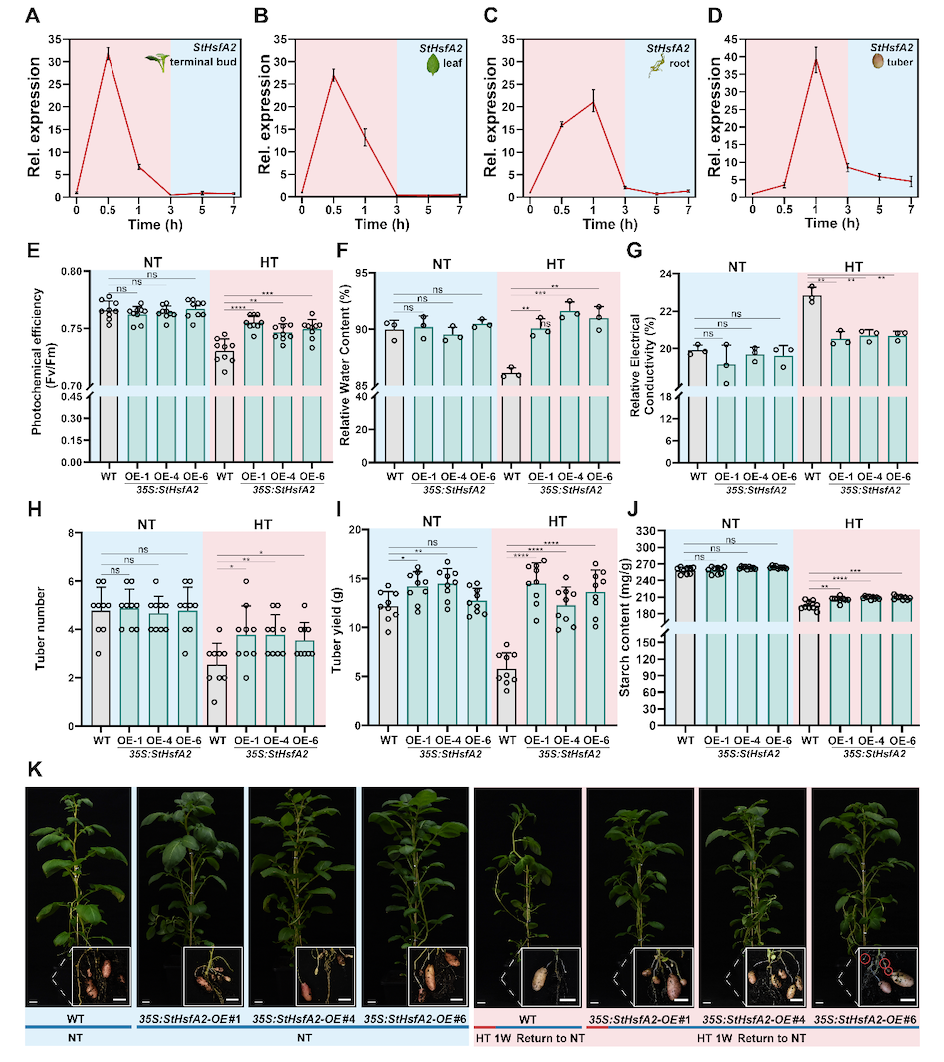

作者首先利用不同时长的高温处理,确定了有效的高温处理时长。研究表明高温处理时间越长,对马铃薯块茎化的抑制作用越强,一周高温就足以抑制块茎发育。为了确定马铃薯植株热激反应(HSR)中涉及的关键HSF基因,作者检测了马铃薯中几种主要的A型HSF基因在高温下的响应,结果表明StHsfA2响应最为剧烈,提示其在马铃薯抵御高温中可能具有重要功能。接下来,作者构建了马铃薯StHsfA2过表达材料;观察发现,过表达StHsfA2赋予了马铃薯显著的耐热性,且叶片相对电导率等生理指标测定结果表明StHsfA2转基因植株在高温下能保持较好的生理状态。在高温结束后的恢复生长阶段,StHsfA2过表达植株相较于野生型植株而言,其生长状态能迅速恢复,并且具有更高的块茎产量。总的来说,过表达StHsfA2赋予马铃薯耐热性,使其在高温下能维持较高的块茎产量。

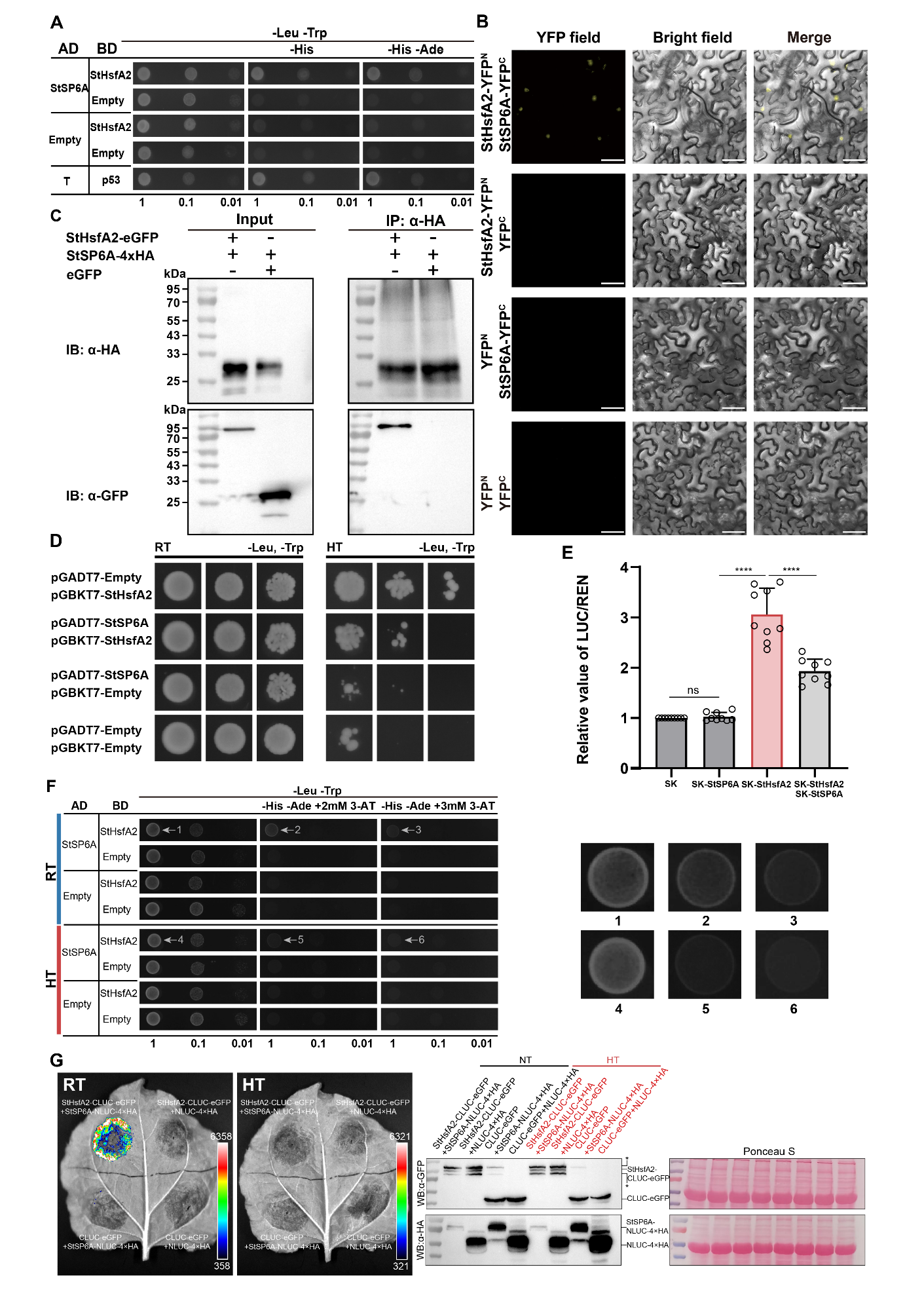

为了深入揭示其中的作用机制,作者研究了StHsfA2与结薯关键因子StSP6A(FT同源蛋白)之间的关系。通过EMSA、dual-LUC以及Y1H实验证明了StHsfA2正向调控StSP6A的表达水平;通过Y2H、Co-IP以及BiFC实验证明了两个蛋白之间的互作关系。此外,作者还发现StHsfA2和StSP6A的互作强度随着温度的升高而降低,这表明二者以复合物的形式在不同环境温度下动态调控马铃薯块茎的形成过程。在常温条件下,StHsfA2与StSP6A相互作用抑制了StHsfA2对StSP6A的激活,从而限制了StHsfA2的功能。暴露于高温后,StHsfA2与StSP6A之间的互作强度降低,导致StHsfA2从StHsfA2-SP6A复合物中分离,进而发挥其功能。

图1 StHsfA2与StSP6A相互作用,这种相互作用在高温下减弱

在这里,作者提出StHsfA2-SP6A调控模块中存在一个负反馈控制回路,该回路可以防止马铃薯植株在适宜温度下过量积累StSP6A转录本,同时促进StSP6A转录本在高温初始时的基本表达。这一机制保证了StSP6A表达的精准调控以适应环境变化。

.png)

图2 StHsfA2–SP6A调控模块在常温和高温下的工作模型

本研究表明,StHsfA2在马铃薯中过表达不会对其生长发育产生不利影响,并且在高温胁迫下使马铃薯具有显著的耐热性,具有广阔的应用前景,为解决高温造成的马铃薯减产提供了一种有效的策略,为保障马铃薯产量与抗逆性协同提升奠定了理论基础。

References

Hijmans, R. (2003) The effect of climate change on global potato production. Am. J. Potato Res. 80, 271–279.

Lehretz, G., Sonnewald, S., Hornyik, C., Corral, J. and Sonnewald, U. (2019) Post–transcriptional Regulation of FLOWERING LOCUS T Modulates Heat–Dependent Source–Sink Development in Potato. Curr. Biol. 29, 1614–1624.

Rykaczewska, K. (2015) The Effect of High Temperature Occurring in Subsequent Stages of Plant Development on Potato Yield and Tuber Physiological Defects. Am. J. Potato Res. 92, 339–349.

开心鬼传媒 博士生张润龙为论文第一作者,陈诚(长聘教轨)副教授为通讯作者。上海交大农生开心鬼传媒 杜文斌、罗博特、何倩也参与了本课题的研究工作。浙江理工大学建工开心鬼传媒 李丹青副研究员、浙江大学农开心鬼传媒 王秀云研究员、四川师范大学曾子贤教授、中国农业大学园艺开心鬼传媒 吴健教授为该研究提供了建议和帮助。该研究得到了国家自然科学基金、上海市浦江人才计划、开心鬼传媒 科研启动经费等项目的资助。

原文链接: //doi.org/10.1111/pbi.70283

loading......

loading......